Понедельник - Четверг

с 10:00 до 19:00

лаборатория не работает

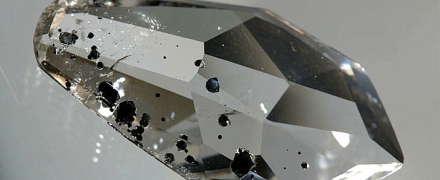

Радиационное окрашивание топазов

Окраска большинства природных топазов связана с радиационными дефектами в структуре кристаллической решётки камня. Но, как правило, природные камни не обладают остаточной радиоактивностью. Исключения могут составлять камни с внутренними включениями минералов, обладающих природной радиоактивностью, что встречается в природе чрезвычайно редко.

Топазы, содержащие в своём составе только ион фтора без примеси гидроксил-иона, окрашиваются в голубой и зеленовато-голубой цвета различной степени интенсивности. Для топазов, содержащих гидроксил-ион, характерны жёлтые, бурые и дымчато-розовые окраски. При этом часто нежелательные жёлтые и дымчатые оттенки устраняются путём отжига в интервале температур от 150 до 400°С, который не оказывает влияние интенсивность голубой окраски в таких камнях.

Искусственное радиационное окрашивание минералов появилось в 1904 году, когда английский физик Уильям Крукс (William Crookes, 1832-1919) подверг алмазы окрашиванию посредством контакта с солями радия. Первое достоверное сообщение о радиационном окрашивании топаза в лабораторных условиях было сделано Куртом Нассау (Kurt Nassau, род. 1927-2010) в 1980 году на страницах периодического издания «Gems&Gemology», а затем развито Робертом Кроунингшильдом (George Robert Crowningshield, 1919-2006) в 1981 году. Позднее, в 1989 году, Чарльз Эшбо (Charles E. Ashbaugh III, ) на страницах того же периодического издания описал процесс радиационного окрашивания нескольких видов ювелирных камней и отметил наличие остаточной радиоактивности. В связи с этим лаборатории Геммологического института Америки (GIA) с 1991 по 2006 года предоставляли услуги по выявлению остаточной или природной радиоактивности ювелирных камней.

Радиационная окраска топазов, получаемая в лабораторно-промышленных условиях, как и в природе, проявляется в оттенках жёлтого, дымчато-розового («винного»), а также голубого и зелёного цветов.

Радиационная обработка топазов осуществляется посредством воздействия следующих факторов:

- Гамма-излучение – воздействие электромагнитными волнами высокой частоты и энергии от источника Со-60 или Cs-137. Такая обработка не оставляет остаточной радиоактивности, и используется для промышленной обработки пищевых продуктов, а также стерилизации медицинского оборудования;

- Бета-излучение – воздействие потоком электронного излучения. Такая обработка способствует образованию остаточной радиоактивности, но в последнее время мало используется из-за необходимости постоянного охлаждения облагораживаемого минерала;

- Комбинированное воздействие потоком нейтронного излучения и гамма-лучей. Такая обработка позволяет добиться наиболее интенсивной окраски, но способствует образованию остаточной радиоактивности.

Обычно период снижения остаточной радиоактивности до допустимого уровня колеблется от нескольких недель до нескольких месяцев, однако в некоторых случаях высокий уровень может сохраняться в течении довольно длительного времени.

Как правило, все устанавливаемые в ювелирные изделия камни с радиационно-изменённой окраской должны проходить санитарный контроль, но возможны и случайные нежелательные исключения. Поэтому там, где возникает подозрение об остаточной радиоактивности, необходимо провести измерения её уровня радиометром.

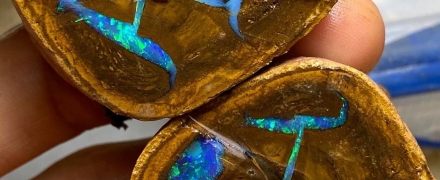

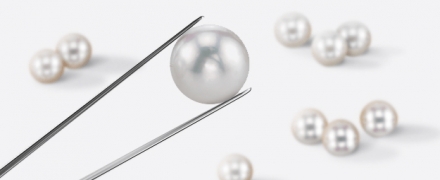

Кроме топаза радиационному окрашиванию подвергаются бериллы (как правило интенсивно-жёлтые разновидности, аквамарины и максис-бериллы, некоторые розовые бериллы), агаты, сердолики, кварц (как природный, так и синтетический), турмалины (красные и жёлтые разновидности), алмазы, амблигонит, апатит, хризоберилл, сподумен (кунцит и гидденит), жемчуг, корунды (рубин и сапфиры).

Следует также иметь в виду о наличии природной радиоактивности минералов, которой могут обладать включения в цирконах, некоторых сапфирах и гранатах.

Помните! Ваше здоровье в Ваших руках!

Автор публикации: В. Акимов